公開日 2020年08月06日

待ったなしの気候変動~猛暑・強雨、生活への影響~

鬼頭 昭雄(一般財団法人気象業務支援センター)

①はじめに

2018年7月の日本は記録的な猛暑に襲われた。特に東日本の月平均気温は平年より2・8℃高く、統計開始以来第1位だった。工業化以降の人為起源による二酸化炭素などの温室効果ガスの排出に伴う地球温暖化を考慮しなければ、このような猛暑は起こり得なかった。

②二酸化炭素の増加

工業化が始まった18世紀には約280ppm(0・028%)だった大気中の二酸化炭素濃度は、20世紀半ば以降急激に増え、現在では約410ppmになった。さらに年に2?3ppmの割合で増え続けている。人為起源(化石燃料の燃焼と土地利用変化)により排出された二酸化炭素のうち、3割が海洋に、3割が陸域に吸収され、残りの4割が大気に残留したと見積もられている。

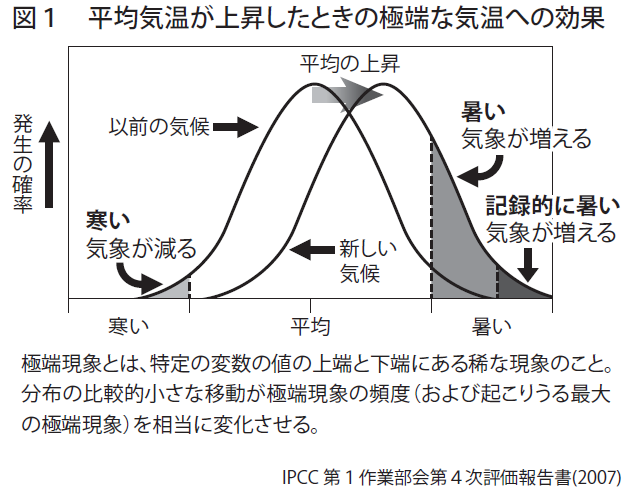

地球の気候は、太陽から入ってくる放射エネルギーと、地球から宇宙空間へ出ていく赤外線放射エネルギーがバランスして決まっている。二酸化炭素やメタンといった温室効果ガスには赤外線を吸収する性質があるため、地表面から放射された赤外線放射の何割かは大気中の温室効果ガスによって吸収され、再放射される。その結果、地表はさらに温められる。温室効果ガスのおかげで地表の気温はプラス15℃と液体の水が存在できる環境になっている。その意味で、二酸化炭素は生物にとってありがたいものだが、その濃度が増えると地表気温は上昇し、15℃が16℃や17℃となる。日々の気温変動が5~10℃あることと比べると、平均気温の1~2℃の変化は小さいと思うかもしれないが、平均気温の少しの変化が気候を変え、特に極端気象には大きく影響するのだ(図1)。

③気温の上昇

二酸化炭素濃度の増加により、世界の地表気温は長期的に上昇している。20世紀初頭以降の世界の年平均気温の変化率は100年あたり+0・74℃である。一方、日本では100年あたり+1・24℃の変化率であり、世界平均と比べて気温上昇が大きい。

日本における平均気温の上昇は猛暑日の日数の極端な増加をもたらしており、特に1990年代半ばを境に大きく増加している。熱帯夜の日数も増加している。2018年夏の東日本は、夏(6?8月)の平均気温でも平年(1981?2010年の平均)を1・7℃上回り、統計開始以降第1位の高温となった。この高温は、大気下層の太平洋高気圧と上層のチベット高気圧が日本付近でともに強まり、安定した晴天が持続し強い日射により昇温したためだが、長期的な温暖化も寄与している。

ではこの2018年の日本の熱波に対して、地球温暖化はどれだけ寄与していたか。近年、数値シミュレーションにより実際に起こった個々の異常気象現象を再現する能力が向上し、かつ計算機能力の飛躍的な発展により、大量のシミュレーションを実施することができるようになった。現実の温暖化がある気候条件と温暖化がなかったと仮定した気候条件(世界平均気温が今より約1℃低い)について比較した結果、2018年7月のような猛暑の発生確率が、地球温暖化の影響を受けている気候においては約20%であったのに対し、地球温暖化の影響がなかったと仮定した場合においてはほぼ0%であった。すなわち、人間活動による温室効果ガスの排出に伴う地球温暖化を考慮しなければ、このような猛暑は起こり得なかったことが明らかになった。

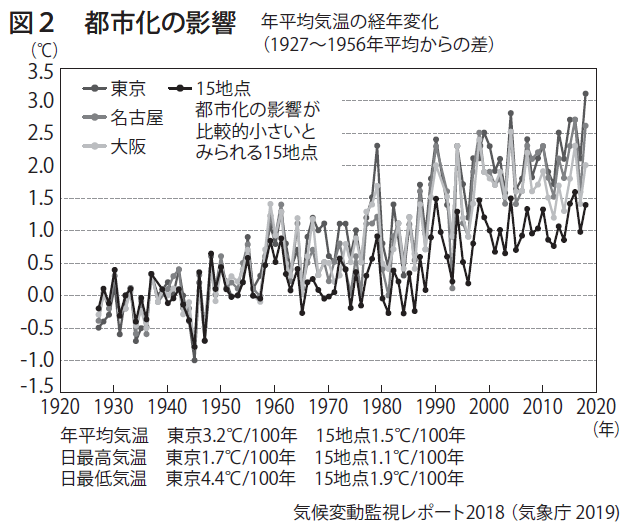

長期的な平均気温の傾向を算出する際には、都市化の影響が比較的小さい観測地点のデータを使っている。一方で、大都市ではヒートアイランド現象による気温上昇が大きい。1927?2018年の日本の年平均気温の変化率が100年あたり+1・5℃に対して、東京では+3・2℃であった(図2)。

④将来の熱中症リスク

世界の研究グループによって、複数の将来の社会経済シナリオにもとづく気候予測が行われている。世界の平均気温は、21世紀末には工業化以前と比較して、二酸化炭素の厳しい排出削減対策を行う想定(低位安定化シナリオ)で約1・7℃、高いレベルの排出が続く想定(高位参照シナリオ)では約4・4℃上昇する可能性が高い。

日本では、世界平均気温より大きい昇温となる。日本各地の気温上昇量は北日本ほど大きい。季節別ではすべての地域で冬の上昇が最も大きく、この差は北日本で大きい。平均気温の上昇に伴い、極端な高温の頻度・継続時間・大きさが増える。日最高気温よりも日最低気温の上昇が大きく、熱帯夜の日数が、夏から秋にかけて各地域で増加し、特に、沿岸部など標高の低い地域で大きく増加する。

日本では熱中症による死亡者数がすでに増加傾向にある。熱中症予防を目的に使われている「暑さ指数」は、人体と外気との熱のやりとりに影響の大きい、湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた指標である。この指数に応じて、注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階の日常生活に関する指針が発表されている。

東京の8月は気温も湿度も高いため、現在でもすでに危険レベルを超える日が現れている。このまま温暖化が進むと(高位参照シナリオ)、安全レベルの日がなくなる。最低気温の上昇により、暑さ指数が下がりにくい気候となり、持続的な暑熱ストレスが増大する。また、重労働基準値を下回る時間が2000年ころの1日5時間から2090年代には2時間に減少し、重労働は夜だけしかできない事態となるだろう。

⑤大雨と短時間強雨の増加、強い台風の割合の増加

気温と降水量には正相関がある。気温が1℃上昇すると、空気中に含みうる水蒸気量(飽和水蒸気量)が約7%増加する。局地的に降る極端降水はほぼこの割合で変化するので、大雨や短時間強雨の頻度や強度が増加する最大の要因は気温の上昇である。日降水量200㎜以上の日数はこの100年間で約40%増加した。また、降水があった日数は20世紀初頭には約125日だったが、21世紀初頭には約115日と、100年間で10日減少した。このことは、より短い時間により強い雨が降るようになったことを意味している。

将来の気温上昇により、大気中の水蒸気量はさらに増加する。湿潤地域と乾燥地域、湿潤な季節と乾燥した季節の間での降水量の差が増加するだろう。いま雨の多い地域での大雨の増加と、いま雨の少ない地域での干ばつの増加が予測されている。台風に伴う強い降水は昇温量が大きい方が増える。世界全体での非常に強い台風の割合が増加するだろう。

⑥適応と緩和の重要性

熱波や大雨などの極端気象が増えており、今後の気温の上昇に応じて、様々な分野でのリスクの増大が懸念される。暑熱に関しては、現在すでに中程度のリスクが生じており、適応策を講じない場合、近い将来に高いリスクとなり、今世紀末には非常に高いリスクとなるだろう。リスク軽減のためには、(特に高齢者世帯への)保健指導、熱波警報システムの整備と活用促進、ヒートアイランドを防ぐための都市計画などの適応策を講じる事が必要である。

適応は気候変動影響のリスクを低減できるが、特に気候変動の程度がより大きく、速度がより早い場合には、その有効性には限界がある。二酸化炭素の排出を抑えられないと適応不可能な気候になる。リスクの大きさは温暖化の程度に依存するため、リスクの低減には気温上昇量を小さくすること(気候変動の緩和)が重要である。二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出削減が急務である。

(『東京保険医新聞』2020年7月25日号掲載)