公開日 2021年07月20日

医療へのつながりをとざす入管

~外国人収容所シンドロームの病態~

港町診療所 山村 淳平

入管がウィシュマさんを医療につなげなかった理由

2021年3月6日、名古屋の入管収容施設(外国人収容所)に収容されていたスリランカ人ウィシュマさん(33歳女性)は、かえらぬ人となった。死因は、まだはっきりしていない。ただ死にいたるまでのあいだ、不適切な対応だったのはたしかであろう。

おおくの収容者は、収容環境にたえられず、頭痛・不眠・脱力感・体のふるえなどの症状をうったえる。食欲不振もそのひとつであり、それがひどくなると、嘔吐などをくりかえし、たべられなくなる。しだいに体重もへりつづけ、衰弱してゆく。免疫力もなくなり、感染しやすくなる。ウィシュマさんも、おなじ経過をたどった。

ウィシュマさんは、収容される前にDV被害をうけていた。収容中にDVによるPTSDをひきおこしつつ、うつ状態がひどくなったのだろう。強制収容は、彼女の精神状態を悪化させた。本来なら、入管はDV被害者を保護しなければならない立場だったのにである。

入管による対応不備は、それだけではない。危険状態となった2月末に、外部の病院で入院治療をおこなえば、彼女はたすかったであろう。なぜその処置をおこたったのか。

ある収容所の業務概況書には「収容そのものに対する不満から、詐病やささいな疾病により診療を要求するものが多い」としるされていた。これが、もっとも重要な点である。入管職員が詐病としてみているならば、医療にはつなげられないからである。詐病あつかいが、ウィシュマさんを診察した精神科医の診療記録にのこされている。

横行する不適切対応 外国人収容所は無医療地帯

今回の死亡事件をうけ、長崎県大村収容所でのナイジェリア人餓死事件、そして収容所で重症化する収容者たちのことをわたしはおもいうかべた。

1993年から2021年まで外国人収容所での死亡は、病死17人、自殺7人、暴行死2人の合計26人である。病死の過程で、いくつかの共通点がみられる。病状が悪化しても外部の医療機関につなげていない、急変しても死亡しても職員は気づいていない、救命救急処置が不十分で救急車をよぶのがおそい、入管医師の診療内容が不十分などである。適切で迅速な対応と十分な治療をほどこせば、収容者のいのちはすくえた。

死にいたらずとも、放置死予備軍はたくさん存在する。外国人収容所では、収容者が医療申請書を自由にとることができず、職員の判断によって受診が左右される。しかも入管医師の診察まで、1カ月以上もまたなければならない。職員による常備薬投与や狭心症発作時の薬投与も常態化している。ガンみのがし、急性虫垂炎の放置、餓死一歩手前、コロナ感染クラスター発生など、枚挙にいとまがない。外国人収容所は病気の宝庫でありながらも、無医療地帯でもある。

入管職員はいいきった。「入管の仕事は、‘不法’外国人を収容し、送還すること」。医療よりも、収容と送還を優先している。こうものべた。「法律にしたがっている」。入管法の執行は、長期収容および全件収容(子どもや病人や妊婦の収容をふくむ)となり、恣意的に運用されている。それによって病気がひきおこされ、病状がわるくなる。

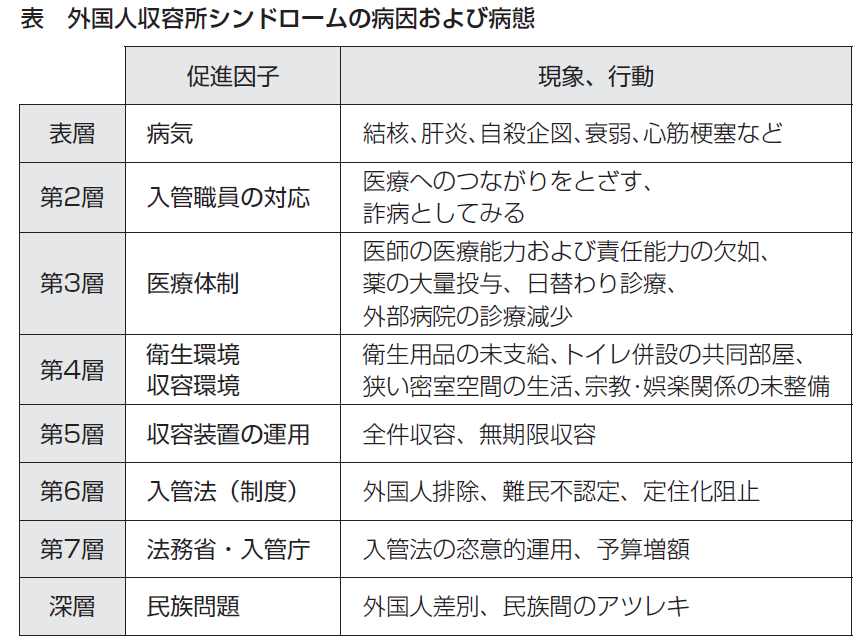

これら一連の病態と状況を、ひとことであらわせば、外国人収容所シンドロームとなろう。病因や促進要因が重層的にかさなりあい、多彩な病状が収容所内であらわれてくる。

日本人であれば、刑事罰で刑務所におくられたとしても、入管法とおなじ行政法の罰で収容されることはありえない。かつて法務官僚は「外国人は、煮てくおうと、焼いてくおうと、自由」と本音をはいた。シンドロームの深層に、移民・難民そして民族にたいする差別がよこたわっているのである。

悲劇をくりかえさないために

1951年、連合国総司令部GHQとの折衝によって入管令(のちの入管法)がつくられ、それと並行して外国人収容所が設置された。入管令の基本方針は、定住化阻止や移民・難民排除である。70年たったいまも、方針はかわらない。その入管の出自はというと、戦前の特高警察である。入管は、特高警察の暴力体質をひきついでいる。

ウィシュマさんの悲劇をくりかえさないためには、チェック機関が不可欠となろう。三権から独立した国家人権委員会をもうけることである。並行して、入管が独占してきた移民・難民にかんする法制度にもメスをいれなければならない。これらが、外国人収容所シンドロームの予防と治療となる。20世紀につくられた移民・難民排除の入管法は、21世紀の移民・難民うけいれの時代にそぐわなくなった。

わたしたちの意識もまた、時代とともにかわらざるをえない。移民・難民なしでは、もはや日本社会は維持できなくなっている。げんにウィシュマさんは、「日本の子どもたちに英語をおしえたい」と希望をいだいていたのではないか。わたしたちは、移民・難民にささえられているのを自覚しつつ、ともにくらす隣人として彼/彼女らをこころよくむかえいれなければならない。その姿勢は、社会にひそむ民族差別を克服するはじめの一歩となるであろう。

(『東京保険医新聞』2021年7月15日号掲載)