公開日 2024年05月20日

医師の働き方改革を実現するために~医療費抑制政策と医師数抑制政策からの決別~

全国医師ユニオン 代表 植山 直人

1根本的な問題

この4月から医師の働き方改革が始まったが、実態として改革はほとんど進んでいない。

日本の医師の過重労働の根本的原因は医療費抑制政策を目的とした医師数抑制政策にある。国により作られてきた絶対的医師不足に加えて診療報酬の異常な低さが改善を進める障害となっている。

一般的に労働環境の改善にはコストがかかるが、公定価格の保険診療においてはコストを価格へ転嫁できないために、多くの医療機関は改革を進めることができていない。

日本の医師数は先進国最低レベルであるが、日本は世界トップの長寿国で国民の健康を求める意識も高いため、医療需要は最も高い国である。この需要と供給のバランスの矛盾を、国は全て現場の医療機関や医師に丸投げし、責任を放棄している。何よりもこれを正す必要がある。

2さらなる医師数抑制政策の暴走

厚労省は、1月に「第1回医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会」を開催したが、この会議では経済財政運営と改革の基本方針2019(抄)が示され「医学部定員の減員に向け、医師養成数について検討する」とされている。

厚労省は将来の人口減少を理由に医師数削減を進めようとしているが、これは大きな過ちである。必要医師数は医療産業や健康産業の発展と国民の要求によって決まるものであり、人口によって決まるものではない。

実際に日本において1980年から2020年までの40年間に医師は2・17倍増えているが、その間に人口はわずか1・06倍しか増えておらず、人口と医師数の関連性はほとんどない。

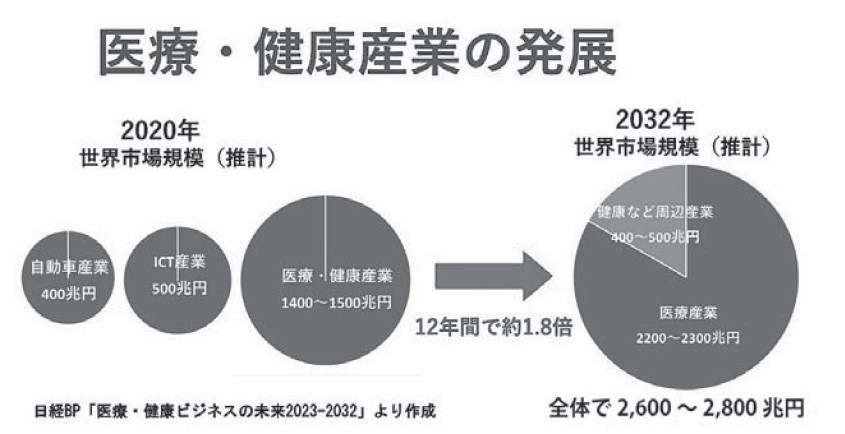

医師増加の主因は医療の高度化等による需要の増大である。医療は第3次産業であり成長産業であるために、その従事者はこれからも増加し続けるであろう。日経BPの資料によれば、世界的な医療・健康産業は急激に成長しており2020年から2032年までの12年間で約1・8倍の成長が見込まれている(下図参照)。

3国の保身のための宿日直許可と自己研鑽の悪用

働き方改革によって医療崩壊が起きれば、政府与党はその責任を問われることになる。これを避けるために、国は宿日直許可と自己研鑽を悪用して、見かけの労働時間を短く見せるペテンを行っている。

宿日直許可はほとんど労働のない宿日直において労基署から許可をもらえば、宿日直時間を労働時間とみなさなくてもよいとする制度であるが、重症者の治療を前提とする三次医療機関や大学病院までが宿日直許可を取っている。全日本病院協会の猪口会長によれば9割の病院が取っているとのことであるが、労基署にデタラメな対応を押し付ける国ぐるみの偽装工作と言える。

自己研鑽が悪用された事例としては、甲南医療センターの専攻医の過労死事件がある。労基署は月に207時間の時間外労働があったと認めたが、病院側は自己研鑽の時間が多くを占めるとして30・5時間の時間外労働しかなかったと主張している。このような時間管理が蔓延している。

4現場に求められること

病院内で行える対応としては、病院長の働き方改革に取り組む宣言、実効性ある委員会の立ち上げは必須である。

基本的な対策としては、主治医制をなくしチーム制を徹底すること、文書作業等の医療クラーク等へのタスクシフト、医師が行う必要がない業務の洗い出しがある。これらに関しては厚労省のHPに好事例集が公表されているので参考にして自院に適した方策を進めていくことが求められる。

5私たちの反撃

現場の医療機関や医師が声を上げなければ、何も変わらないと考えるべきである。欧米の医師はストライキを行ってでも自分たちの権利を守っている。

現在、私たちは本田宏医療制度研究会理事長や、元自治体病院協議会会長の邉見公雄先生、増田剛民医連会長、前田佳子日本女医会会長らと「医師・医学生署名をすすめる会」を立ち上げ、医師養成数の増員を求める署名活動を行っている。また、厚労省の恣意的なデータや政策に対抗して、正しいデータに基づいた政策提言を行っている。その成果もあり、マスコミも厚労省発表の無批判な報道から現場の実状や医師不足を取り上げるなどの変化が感じられる。

まずは、「医師増員署名」(2024年5月20日〆切)に協力して医師の声を上げていただきたい。

(『東京保険医新聞』2024年4月25日号掲載)