公開日 2024年10月25日

保障のベースは共済制度で

海老原 玲子 税理士

物価高騰や新点数の実質マイナス改定で、医院経営に大きな負担がのしかかっています。そうした中で、非営利の共済制度への関心が高まっています。

医師であるご家族が協会の共済制度を活用された経験のある、保険医サポートセンターの海老原玲子税理士(海老原会計事務所)にこの制度の魅力を伺いました。

■最低限のリスク回避は必要

――共済制度は幅広い年代の先生方にご活用いただいています。海老原先生は保険についてどのようにお考えでしょうか?

【海老原】 初めに総括的な話ですが、保険は必要だと私は思います。生生きていくことにおけるリスクを回避することは不可欠です。多額に掛ける必要はなく、自動車保険や火災保険に加入するのと同じように、最低限全てのリスクに備えた方がいいと考えています。

ただ最近は保険自体に、拒否反応を示している方が多いように感じます。注目を集めている投資信託などと比較すると、事故がなければリターンがない保険は損した気分になりがちですし、自分で保険料分を運用すればいいと考える方もいるようです。本来、保険や共済は相互扶助で成り立っているものなのですけどね。

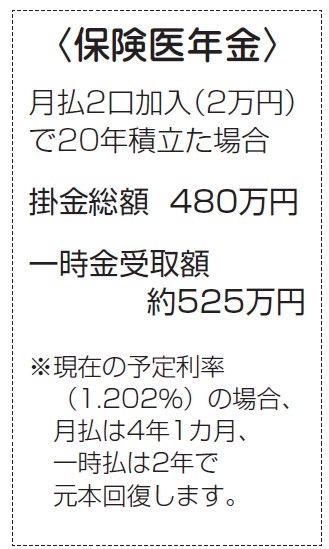

■いつの間にか貯まっている~保険医年金~

――保険医年金は安定性や自在性が魅力の制度です。全国加入者は約5万1千人で少なくとも会員の3人に1人は利用しています。親子3代にわたる加入者もいますが、最近は様々な商品に関心を持つ先生もいるようです。

【海老原】 保険医年金の魅力は、とにかくすごく良い利率ですね。年数をかければいつの間にか貯まっていて、結構な金額になりますし、子どもの学費や医院の改装など様々な備えにもなるので、おすすめです。

所得控除の点でも、保険医年金は一般の生命保険料控除(旧制度)の対象となるので、若い先生でまだ死亡保障等に入っていなければ所得税や住民税の節税になります。1口でも2口でも生活に支障がない程度に入っておくと、銀行預金よりも断然お得ですよ。

私の顧問先の先生方にも最低限、一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の併せて上限12万円の控除は受けられるような保険の加入の仕方を勧めています。

外貨建て個人年金に挑戦する方が増えているようですが、外貨建ては為替変動に影響を受けやすい、つまり、国内と比較して常に追加のリスクがあります。保険医年金は、生命保険会社6社の共同受託で為替リスクも運用リスクもありませんよね。投資信託も商品によっては、長く持てば割と上がるものもありますが、リスクと安定性を考えると、まずは保険医年金に少額でも入っておくことをお勧めします。保険医年金で堅実に蓄えつつ、余力があれば外貨建てや投資信託を行ってみればよいと思います。

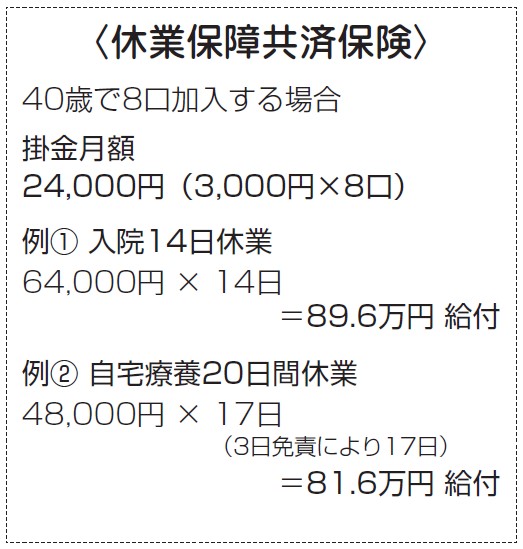

■休業こそ最大のリスク~休業保障共済保険~

――死亡への保障は公的や民間で一定ある一方、休業への保障は薄く、見過ごされがちです。休保共済会の休業保障は、医師が自ら作り上げ、運営するオリジナルの制度です。

【海老原】 特に個人開業医の方は休業保障には必ず入るべきだと思います。

例えば勤務医であれば、長く休んだとしても給料の約6割が公的制度で補償されます。でも、開業医は病気や怪我で診療ができなくなったら、収入が途絶えてしまう上、診療所を続けていく維持費は継続して払う必要があり、医院経営に大きな打撃となります。特に開業後間もない場合は蓄えがなく、休業した際の資金不足に対応できません。若い先生こそ保険が必要です。また開業後、経営が順調にいくと「蓄えがあるから必要ない」と考えがちですが、60代以降は患者が減り収入も下がる可能性がある一方、疾病リスクは高くなります。そういう意味ではあらゆる年齢層で休業保障は必要だと思います。

また、休業保障は掛金が加入時のまま据え置かれ上がらないので、若いうちに入った方が掛金が安く済みます。健康な60歳未満の方でないと加入できないということですので、若い時に少しでも入っておけば将来「ああ、助かった」となる時があると思いますよ。それこそ病気になってから慌てて入ろうと思っても入れませんからね。

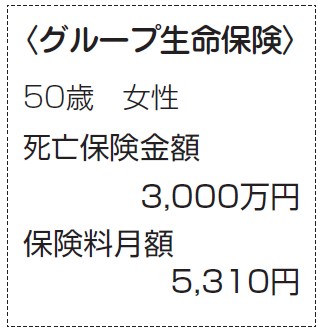

■亡き後、家族のために~グループ生命保険~

――グループ生命保険は配当金を20年連続、平均で約3・6カ月分の保険料をお返ししており、負担が少ないのが魅力の一つです。死亡保険について、法人と個人それぞれの観点から教えてください。

【海老原】 グループ生命保険は、法人で加入する場合は保険料が経費になります。受取人も法人になるのですが、法人が受け取った死亡保険金は、死亡退職金としてご遺族に支払うことができます。死亡退職金は「見なし相続財産」となるため、相続税の非課税枠として法定相続人数×5百万円が適用されます。

個人の場合は生命保険料控除しか使えませんが、契約者は医師で受取人はご遺族となり、こちらも相続税の非課税枠は法定相続人数×5百万円となります。最低でも非課税枠分の保険金額のものに入ることは損にはならないですね。

医師は家族も高い水準の生活をしている場合が多いので、医師が亡くなった後の保障は確かに必要です。ただ大きく入る必要はなく、扶養家族の年齢やご自身のライフステージに合わせて生命保険の保障額を減額していけばよいと思います。保険医協会のグループ生命保険は56歳以降は5歳ごとに保険金額の上限が下がっていきますが、それは保険として合理的な構造で、むしろ医師やその家族の生活に即している設計だと思います。借入金や医院経営だけでなく、家族の生活不安を払拭するためにも、安い保険料でグループ生命保険に最低限でも加入しておくと良いですね。

■医師の家族から見た共済制度

――共済制度に加入を検討している先生方に、医師の家族というお立場でのご意見をお聞かせください。

【海老原】 夫が医師として働いていた時、私は専業主婦で子どもを3人抱えていました。そのような中、夫に何かあった場合どうしようかと思っていたので、休業・老後・死亡のリスクに対して備えるものは全部入っていました。節税や経費なども考えながら、最低限カバーできる額でした。

実際、医師はある程度の蓄えはあるため何かあってもすぐには困らないのですが、家族としては、もし保険に入っていなかったら「あなたにもしものことがあったら私たちどうするの?」とは当然思います。先生ご自身のため、そして家族の将来のためにも保険は入っておくべきだと思います。

開業したての先生は、医業経営は3年ぐらいはなかなか軌道に乗ってこないと思いますし、借入金の返済もありますよね。もしかしたら子どもの教育費や家のローンもあるかもしれません。だからこそ、特に若い先生には保険に入ってリスク回避をしていただきたいと思います。

■ベースは保険医協会の共済制度を

【海老原】 保険医協会の共済制度は医師向けの制度設計と感じますし、保険料だけ見ても、会員サービスのあらわれですね。医師として診療を続けていく中で最低限のリスク回避・リスク分散という意味ではすごくコンパクトにできていて、使いやすいです。負担も他と比べて少ないと思いますので、最低保障額のベースは保険医協会で固めるのがよいのではないでしょうか。

――開業してから軌道に乗るまで、休業した際、高齢になってからと、人生では様々な金銭リスクが存在します。医師のために作られたコンパクトな共済制度を多くの方にご活用いただきたいと思います。

本日はお忙しいところありがとうございました。

(9月6日 海老原会計事務所にて)

(『東京保険医新聞』2024年10月5日号掲載)