公開日 2024年11月29日

「米」から考える日本の食料自給問題

岡山大学名誉教授 小松 泰信

基礎代謝量を賄えぬ食料自給率

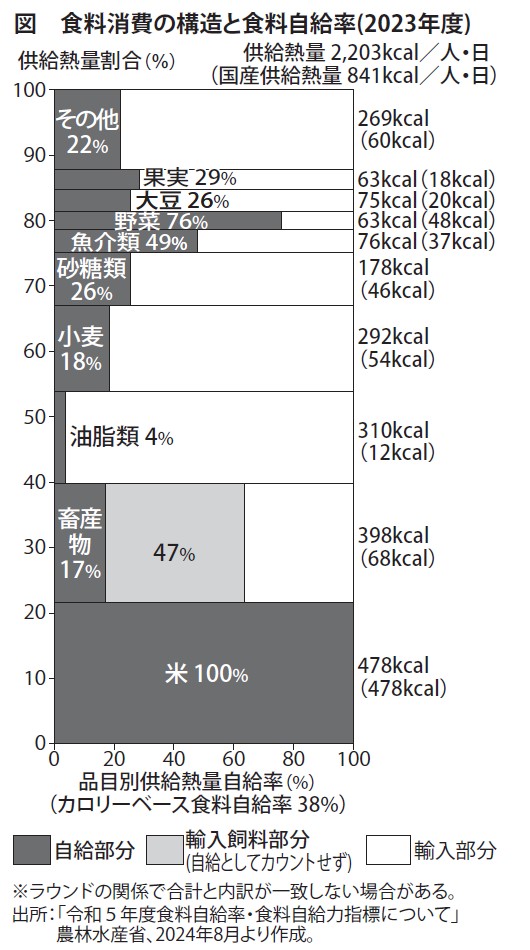

⾷料⾃給率は、国内の⾷料消費が国内⽣産によってどれくらい賄えているかを⽰す指標です。2023年度における供給熱量ベースの⾷料⾃給率は38%です。国が定める「⾷料・農業・農村基本計画」は、2030年度までに45%に向上させる⽬標を定めていますが、その兆しは見られません。

下図は、品目別積み上げ棒グラフによって2023年度の食料自給率の内容を示しています。まず注目すべきは、1日1人当たりの供給熱量が2203キロカロリー、うち841キロカロリーが国産という点です。成人の基礎代謝量を大きく下回っており、極めて危機的な食料自給率といわざるを得ません。

求められる米の多角的活用

この図から、次の3点を指摘します。

第1は、米です。米は唯一自給率100%で、供給熱量の22%を占めています。その米が供給不足に陥った「令和の米騒動」については、後で述べます。

第2は、米に次いで供給熱量の18%を占める畜産物です。自給率は17%しかありません。輸入飼料から得たカロリーは自給にはカウントされないので、輸入飼料部分(47%)を国産飼料に換えることで自給率は向上します。そのためには、飼料米生産の促進が求められます。これによって、畜産農家には低コストの飼料調達が可能となり、稲作農家も米づくりに励めます。加えて、水田を維持することが可能となり、水田に由来する多面的機能が創出されます。そのためには、財務省が難色を示し続ける、飼料米生産農家に対する補助金を迅速に交付することが不可欠です。

第3は、供給熱量の14%を占める油脂類が4%しか自給できていないことです。今、油脂類抜きの食生活は考えられません。にもかかわらずその原料のほとんどを他国に依存しています。まさに油切れ状態です。

その改善策のひとつが、米ぬかを原料とする「米油」の国産化促進です。

「米油」は玄米が精米される工程で取り除かれる「米ぬか」から抽出される油です。米生産の拡大は、油脂類の自給率向上にもつながるのです。

以上から、米の多角的な活用は、食料自給率の向上をもたらします。

ところが、その米が、今夏小売店の棚から姿を消し、多くの消費者に混乱を生じさせました。いわゆる「令和の米騒動」です。

「令和の米騒動」は「政府の失敗」から

「令和の米騒動」が起こった原因として、猛暑による2023年産米の品質低下や供給不足、食料品全般の値上がりの中での米の割安感やインバウンド(訪日客)の急増による需要増、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表による家庭内備蓄需要等々が指摘されています。

しかし、自らも米を生産している農民運動全国連合会(農民連)会長の長谷川敏郎氏は、「政府の失敗」を強調しています(「新婦人しんぶん」9月7日付)。氏の見解は次のように要約されます。

「コロナ禍で米過剰が発生したため、2021年産生産者米価は60㎏当たり9千円台にまで暴落。その対策として、2022、23年産米の20万トン以上の減産を講じた。それによって流通在庫が減ったところに、前述のような供給不足と需要増が重なった。

6月末の民間流通米在庫は、比較可能な1999年以来最低の156万トン。1カ月の消費量は60万トン弱であるから、在庫は2・6カ月分。当然、9月半ばに2023年産米はなくなる。にもかかわらず、政府は『新米が出回ると供給も安定する見込み』と喧伝し、備蓄米の放出すらしない。そもそも新米を当てにすることは、来年分の米の先食いであり問題の先送りでしかない」

新自由主義的農政の罪

長谷川氏も同紙で言及していますが、遡れば第二次世界大戦下の食料不足を背景とした、米の生産と流通を政府の統制下においた「食糧管理法(食管法)」(1942年制定)を1994年に廃止し、それに代わって1995年に「食糧法」を施行した、米を巡る大きな制度改革が背景としてあります。

これによって、政府の役割は備蓄とミニマムアクセス米(1993年のガット・ウルグアイラウンド農業合意で、日本が最低限輸入しなければならない量の外国米)の運用に限定されました。米の生産と流通は政府の統制から離れ、「原則自由」の市場任せとなりました。

まさに自己責任。2018年産からは、行政による生産数量目標の配分が廃止され、産地・生産者が中心となって需要に応じた多様な米の生産・販売を行う米政策へと、新自由主義的農政が加速しています。

このような農政のもと、稲作農家は疲弊し、生産意欲を減退させています。離農はあっても、就農は無し。このような状況では、次年度以降も、米騒動は頻発します。

より良き政策のために

今回の米騒動が、われわれに教えてくれたことは、「米は日本人にとって必要不可欠な食料、すなわち主食」と言うことです。われわれの豊かな食生活は、自給率100%の米が与えてくれる「絶対的安心感」を土台にしたものです。

しかしその土台が、極めて脆弱であることは見てきたとおりです。

食料自給率を向上させるためには、主食としての米の地位を盤石なものにする必要があります。そのためには、米の多角的な活用を通じて、広く国民から「米」の存在意義についての評価と理解を得なければなりません。

なぜなら、その評価と理解が生み出す世論こそが、食料自給率の向上やこの国の豊かな食生活を支える農業政策や食料政策を創り出してくれるからです。

(『東京保険医新聞』2024年11月15日号掲載)