公開日 2024年05月20日

療養計画書はかかりつけ医機能構築への地ならしか

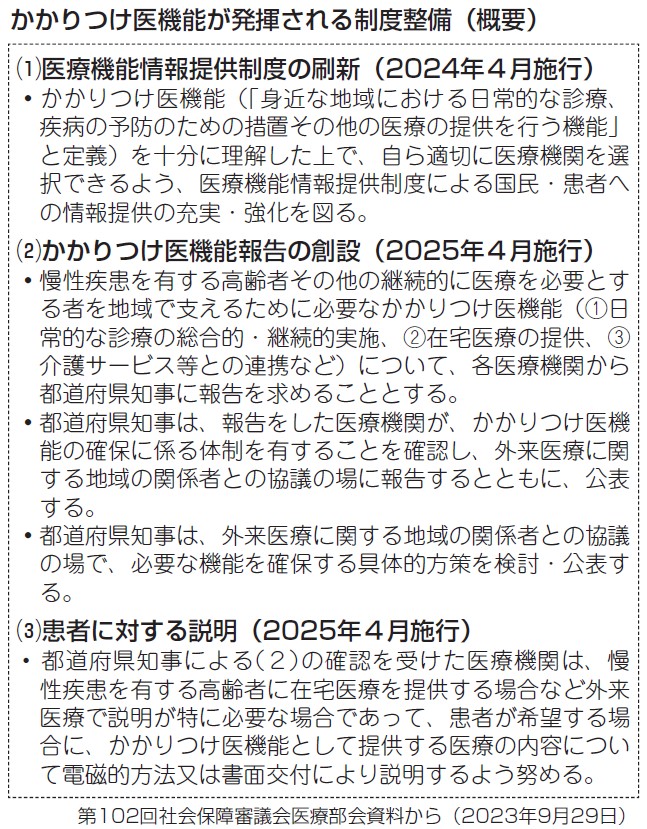

「かかりつけ医機能」を巡っては、2023年の医療法改正(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律)で、⑴医療機能情報提供制度の刷新(2024年4月施行)、⑵かかりつけ医機能報告の創設(2025年4月施行)、⑶かかりつけ医機能を確認した医療機関における慢性疾患患者等に対する書面交付・説明の努力義務化(2025年4月施行)が決められた。

2023年11月15日には「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」の第1回会議が開催され、第2回は12月6日、第3回は1月24日に開催された。

⑶については、医療法上、患者に対して文書等で説明する努力義務が医療機関に課されることになった。施行は2025年4月からではあるが、今次診療報酬改定においても、「かかりつけ医機能」「生活習慣病の管理」の見直しの下、特定疾患療養管理料から高血圧症・糖尿病・脂質異常症の慢性3疾患が締め出され、生活習慣病管理料に移行させられた上で、「療養計画書」の交付が要件となった。

2023年11月10日の中医協総会で、厚労省は、①生活習慣病管理料は療養計画書の作成と計画書を用いた患者への説明が求められているのに対し、特定疾患療養管理料では計画書作成は要件化されていない点、②特定疾患療養管理料は、機能強化加算や地域包括診療料・加算届出医療機関よりかかりつけ医機能を果たしている割合が低い点などを報告している。医師と患者が1対1で対応する「かかりつけ医機能」構築の地ならしとしての意図を含んだものであることが読み取れる。

しかし、「かかりつけ医」は本来患者と医療者の信頼関係をもとにつくられるものである。かかりつけ医を持つこと、選ぶことは国民の権利であって、「義務」ではない。一方的にかかりつけ医機能を定義して管理する、枠組みありきの政府の議論には問題がある。また、かかりつけ医機能を医療費の削減に利用することは許されない。患者と医師の関わりの中で必要な「かかりつけ医」機能を発揮できるよう、診療報酬で下支えすべきだ。

医療機能情報提供制度 医療機関へ報告の義務付け

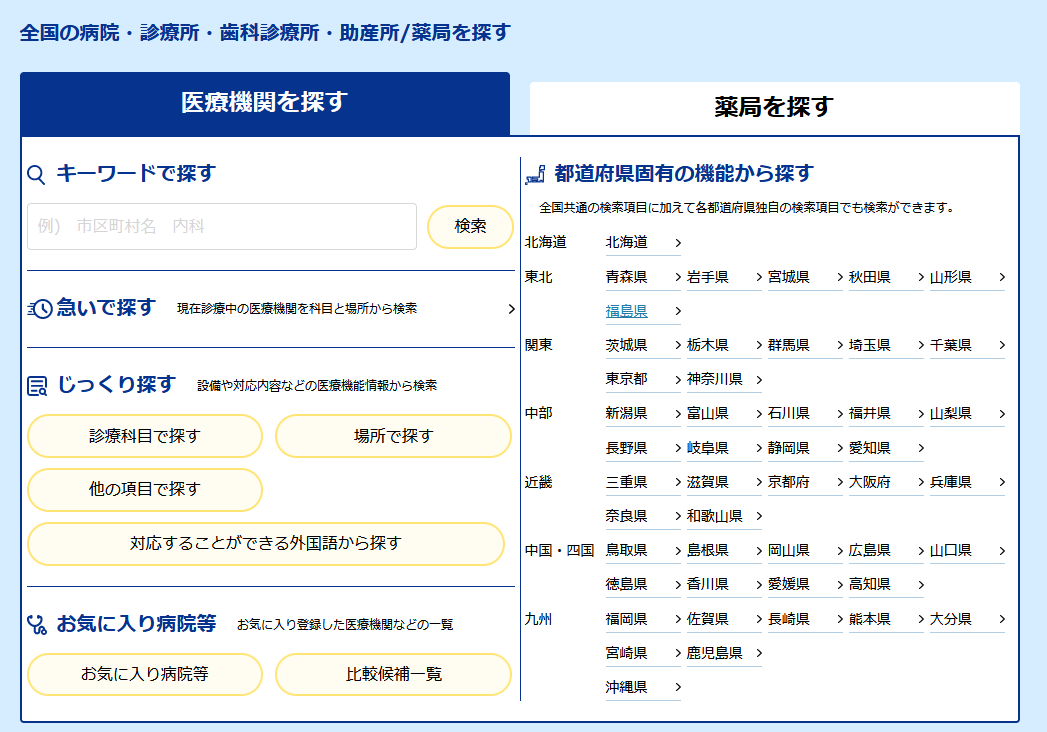

⑴の「医療機能情報提供制度」(2024年4月施行)については、これまで各都道府県で運用されていた医療機関案内サービス(東京都は「ひまわり」)が4月から全国統一の医療機能情報提供制度(愛称「ナビイ」)に移行している(下写真参照)。

診療科目ごとの診療日や診療時間などの基本情報の他、在宅医療やオンライン診療の対応、バリアフリー化の実施などの報告を医療機関に義務付ける。患者が検索する際には「小児」「難病」「女性特有の疾患」等の対象患者別にも検索できるようになっている。

「医療機能情報提供制度」を機能させるために、医療機関は医療機関等情報支援システム「G—MIS」(ネット環境がない場合は書面)を経由して必要な情報を都道府県に定期報告する義務が医療法上課されることになり、医療機関への負担がさらに増えることになった。この医療機能情報提供が真に患者の役に立つ制度なのかどうか、単に医療機関の事務量が増えるだけなのではないか、今後十分な検証を行っていくことが必要だ。

(『東京保険医新聞』2024年4月25日号掲載)