公開日 2024年11月08日

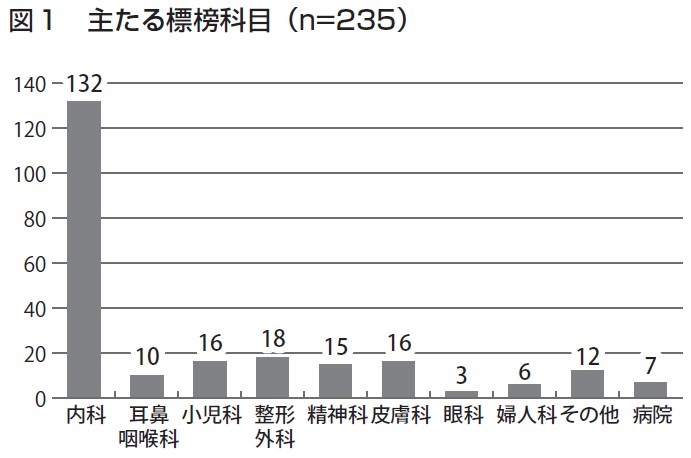

研究部と審査指導対策部は共同で、9月18~30日にかけて全標榜科の会員医療機関を対象に診療報酬改定影響実態調査アンケートを実施した。4965件に送付し235医療機関から回答があった(回答率4・7%)。回答医療機関の主たる標榜科目の内訳は図1の通り。アンケートでは下記の3つの項目について尋ねた。

| 【設問項目】 ①全医療機関に対し、2023年6~8月と2024年6~8月の延べ患者数、レセプト件数、保険診療収入の増減について ②特定疾患療養管理料を算定している医療機関に対し、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の3疾患の患者に算定した管理料について ③発熱外来対応医療機関の指定を受けた医療機関に対し、2023年6~8月と2024年6~8月の感染症対策の点数の算定回数および新型コロナウイルス等検査の算定回数について |

患者数も保険収入も減少 6割の医療機関で減収

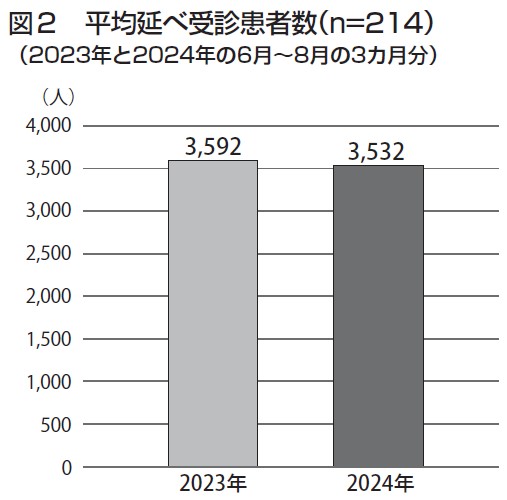

設問項目①では、2023年6~8月と2024年6~8月のそれぞれの3カ月の延べ患者数、レセプト件数、保険診療収入の増減を比較した。有効回答数214件の平均延べ患者数は、2023年6~8月が3592人であったのに対し、2024年6~8月は3532人と60人(約2%)減少した(図2)。

平均レセプト件数は、2023年6~8月が2545件であったのに対し、2024年6~8月は2501件と44件(約2%)減少した。

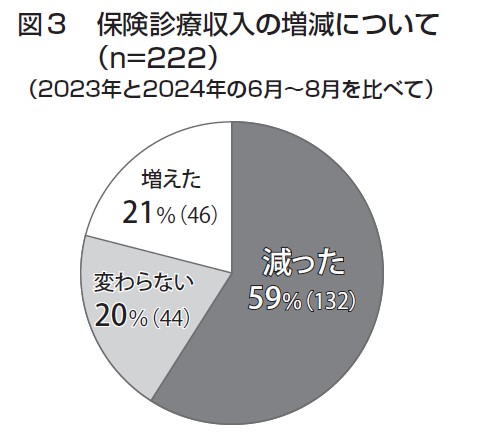

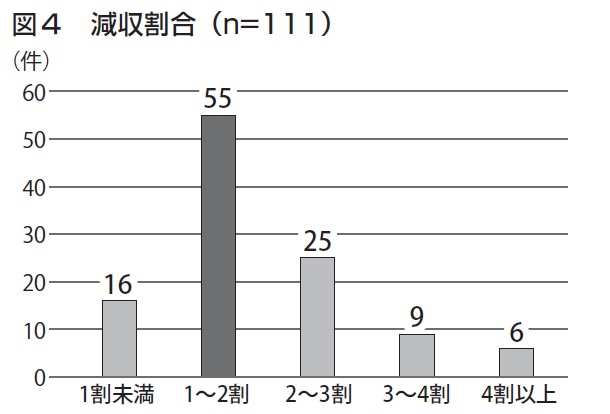

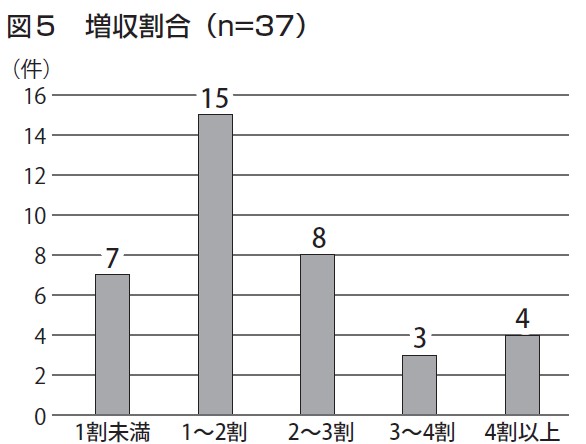

保険診療収入の増減について、有効回答数222件のうち、「減った」と回答した医療機関は132件と約6割を占めた。減収割合で約半数の医療機関が「1~2割未満」であったが、中には4割を超える減収との回答もあった(図3~5参照)。

生活習慣病管理料 療養計画書の作成に難渋

設問項目②では、2024年度診療報酬改定前後で糖尿病、高血圧症、脂質異常症の患者に対し算定した管理料を比較した。有効回答数124件のうち、2023年6~8月に特定疾患療養管理料を算定した回数は平均807回であったのに対し、2024年6~8月に生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱを算定した回数は549回と258件減少した(内訳は、生活習慣病管理料Ⅰ(糖尿病)が11回、生活習慣病管理料Ⅰ(高血圧症)が36回、生活習慣病管理料Ⅰ(脂質異常症)が8回、生活習慣病管理料Ⅱが493回)。

今次改定では、特定疾患療養管理料の対象疾患から糖尿病、高血圧症、脂質異常症の3疾病が除外された。この3疾患が主病でありながら生活習慣病を算定しなかった具体的事例が145件寄せられている。

そのうち96件は「特定疾患を主病とする患者」であったが、31件は「算定要件、療養計画書の作成等が困難であったため算定を諦めた」と回答している。

また、自由記述欄には、「3疾患に対する診療内容・説明は変わらず療養計画書を渡すことで患者の自己負担増になり、トラブルの原因につながる」「療養計画書の作成が困難」等の声が寄せられ、算定要件の変更が、算定回数や保険収入といった数字に現れない部分で医療機関に負担をかけていると推察される。

感染対策点数3カ月平均で昨年比約100万円減

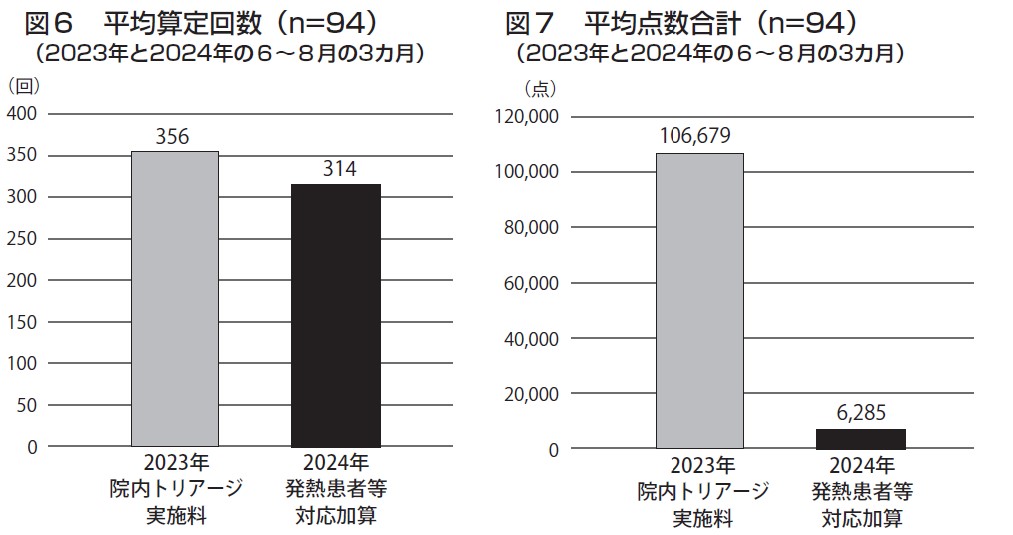

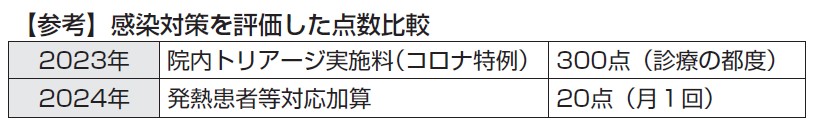

設問項目③では、2023年6月~8月の院内トリアージ実施料(300点)と2024年6月~8月の発熱患者等対応加算(20点、月1回)の算定回数を比較した。

有効回答数94件の算定回数平均は、2023年が356回であったのに対し、2024年は314回と42回減少した(図6)。算定回数平均と所定点数の積(以下点数合計)は2023年が10万6679点であったのに対し、2024年は6285点で10万394点の減少となり、収入に換算すると3カ月で約100万円超の減少となった(図7)。

院内トリアージ実施料は新型コロナウイルス感染症の特例として診療の都度算定できたが、2024年6月に新設された発熱患者等対応加算は月1回の算定であり、点数引き下げと重ねて影響していることが明らかとなった。

コロナ等検査の回数増加 一方で点数は大幅減少

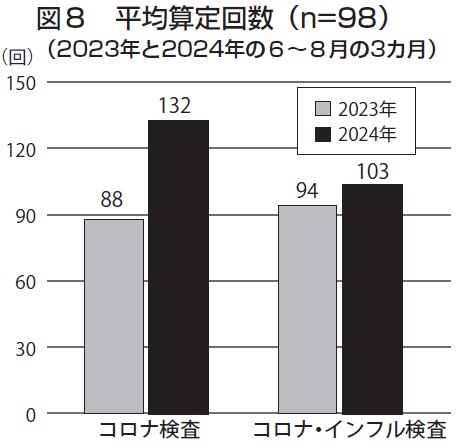

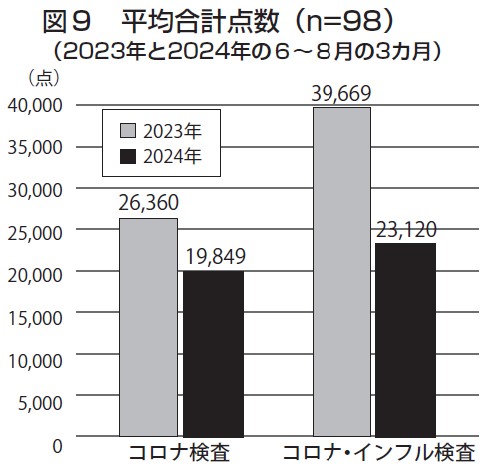

新型コロナウイルス検査について、有効回答数98件のうち、SARS―CoV―2抗原定性の算定回数平均は2023年が88回であったのに対し、2024年は132回と44回増加した。SARS―CoV―2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性は2023年が94回であったのに対し、2024年は103回と9回増加した(図8)。

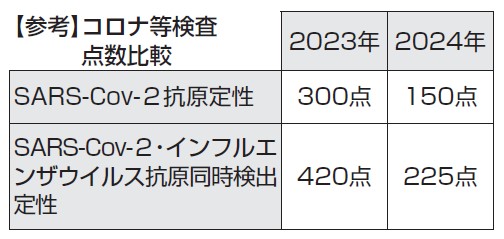

一方、点数合計はSARS―CoV―2抗原定性が2023年は2万6360点であったのに対し、2024年は1万9849点と6511点減少した。SARS―CoV―2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性が、2023年は3万9669点であったのに対し、2024年は2万3120点と1万6549点減少した(図9)。これはSARS―CoV―2抗原定性が300点から150点に、SARS―CoV―2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性が420点から225点にそれぞれ引き下げられたためだ。

点数引き下げが経営を直撃

医療機関では、2023年同時期と同様に感染対策を行っているが、各点数が引き下げられ、医業経営に影響を与えている。検査に関しては、算定回数が増加しているにもかかわらず、平均合計点数は大きく減少していることが明らかになった。

自由記述欄には、「手間はかかるのに、減収とはいかがなものか。ずっと発熱外来をやってきてはしごを外された気分」「発熱外来の手間と安全性を考慮し、対価としての診療報酬を引き上げてほしい」「感染症対応に人員・労力がかかっているにもかかわらず、点数が引き下げられ、維持に苦労している」といった現場の窮状を訴える声が目立った。

協会では、この結果を受け、生活習慣病管理料の算定要件変更、発熱患者等対応加算ならびに新型コロナウイルス感染症の検査関連点数の引き上げなど診療報酬の速やかな再改定を強く要請していく。

(『東京保険医新聞』2024年11月5日号掲載)