公開日 2024年10月01日

| [対都請願の論点①]医療措置協定 |

|

協定内容の明確化 負担に見合う補助を (『東京保険医新聞』2024年9月15日号掲載) |

| [対都請願の論点②]高齢者が補聴器を購入する際の助成制度を |

|

難聴有病率は65歳以上で急増するといわれている。65歳~69歳男性の43・7%が難聴を発症していると推計され、この割合は加齢とともに急速に高まる。難聴は認知機能の低下、鬱病の発症率増加、死亡率増加に関与することから、高齢者に対して「きこえの支援」が必要だ。 (『東京保険医新聞』2024年9月25日号掲載) |

| [対都請願の論点③]子ども医療費助成 都内全域無料化を |

|

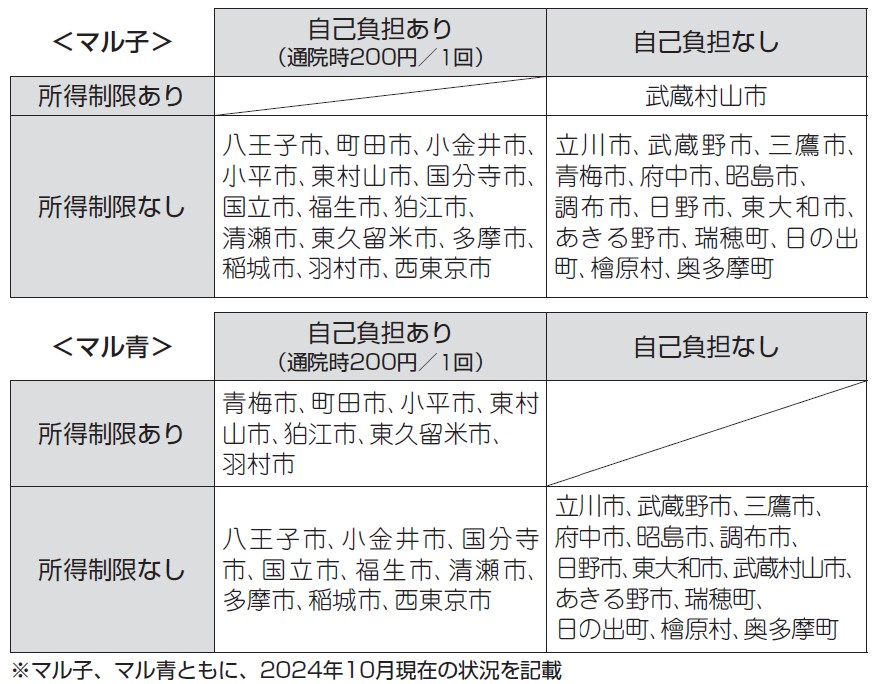

協会は、都内の全自治体を対象に「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」「義務教育就学児医療費助成制度(マル子)」および、「高校生等医療費助成制度(マル青)」に係る調査を実施した。

都知事が所得制限撤廃の方針示す 25年10月から 9月18日に開会した都議会第3回定例会において、小池百合子都知事は所信表明の中で「子育てしやすい環境を一層充実させる」と述べ、2025年10月から高校生以下の医療費助成の所得制限を撤廃する方針を明らかにした。小池都知事の方針通りとなれば、協会が長年要望してきた子ども医療費助成の所得制限撤廃が実現することになる。 (『東京保険医新聞』2024年10月5日号掲載) |

| [対都請願の論点④]誰でも保険診療を受けられるように健康保険証の存続を |

|

政府は、2024年12月2日から健康保険証の新規発行を停止するとしている。しかし、様々なトラブルによりマイナ保険証だけでは確実な資格確認ができないのが現実だ。健康保険証が廃止されると、健康保険料を支払っているのに保険診療を受けられない「無資格」「無保険」者が生まれることが懸念される。マイナ保険証の利用率は12・43%(2024年8月)と低迷していることからも、国民は健康保険証の廃止を支持していない。 (『東京保険医新聞』2024年10月15日号掲載) |

| [対都請願の論点⑤]重度訪問介護 |

|

重度訪問介護は、重度の身体障害・知的障害・精神障害等により常時介護を要する障害者に対して、居宅や外出時等における①入浴・排泄・食事等の介護、②調理・洗濯・掃除等の家事、③その他生活全般にわたる援助等、を提供する障害福祉サービスの一種だ。 (『東京保険医新聞』2024年11月5日号掲載) |

| [対都請願の論点⑥]水道水のPFAS汚染による健康調査を実施せよ |

|

多摩地域をはじめ東京都内において、水道水用の井戸水から発がん性が疑われる有機フッ素化合物(PFAS)が検出された。米国科学アカデミーの指標では、7種類のPFASの合計値が血中20/㎖を超えると腎臓癌、精巣癌、脂質異常症、甲状腺機能、潰瘍性大腸炎の検査をすること、妊婦の被曝の軽減と妊娠高血圧症候群のスクリーニングを提示している。 2024年2月、内閣府食品安全委員会は、「有機フッ素化合物(PFAS)の食品健康影響評価(案)」を発表した。その内容は驚愕することに、アメリカ環境保護庁(EPA)、欧州食品安全機関(EFSA)と比較して、極めて多い数値を摂取許容量とするものだった。EFSAが2020年に定めた許容摂取量は、体重1㎏に対してPFOA、PFOS、PFHxS、PFNAの4種類の合計で0・63であるが、評価(案)は2物質の合計で体重1㎏に対して40であり、実に60倍超の基準だ。 (『東京保険医新聞』2024年11月25日号掲載) |