-

【視点】「信用スコアリング」は社会を損なう「信用スコアリング」は社会を損なう

政策調査部長 須田 昭夫

インターネットを通じて情報・モノ・サービスが行き交う陰には、グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンなどの、IT企業がある。これらの企業は通信販売、会員制交流サイト、音楽や映像の配信、情報検索などの、「基盤」提供者(プラットフォーマー)と呼ばれている。インターネットを利用す...論説・視点(2019年10月02日)

-

【視点】薬価の闇と費用対効果加算薬価の闇と費用対効果加算

政策調査部長 須田 昭夫

超高額な医薬品が注目されている。「免疫チェックポイント阻害薬」と呼ばれる抗がん剤の高価格には驚いたが、同様の薬剤が次々と発売される可能性がある。不道徳といえるほどの高価格は、健康保険制度を崩壊させる恐れがある。日本の医療費に占める薬剤費は、約30%におよぶ高水準である。薬剤費の...論説・視点(2019年09月11日)

-

【視点】憲法とは何か ―改憲に反対する理由―

慶應義塾大学名誉教授・弁護士 小林 節

1.「憲法」とは何か?

六法全書の「六法」とは、憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法のことで、国の基本六法典(法域)のことである。

民法は私人間の取引を規律する法で、その領域で特に会社間の取引だけは商法が規律する。それらの領域で裁判沙汰が...論説・視点(2019年07月30日)

-

【視点】医師のみに過労死ラインの2倍を容認! ―憲法理念に反する厚労省検討会報告書―

全国医師ユニオン代表 植山 直人

はじめに

さる3月28日に厚労省の「働き方改革に関する検討会」が報告書を出したが、その内容は一部の医師に、過労死ラインの約2倍の1860時間の時間外労働を認めるものであった。これは、医師の健康と医療安全を無視するだけでなく憲法理念を無視する暴挙と言える。

...論説・視点(2019年06月17日)

-

【視点】刑事司法の過剰介入は介護現場に何をもたらすか―特養あずみの里裁判の場合―

今井 恭平(ジャーナリスト)

さる3月25日、長野地方裁判所松本支部において、「業務上過失致死」事件裁判の判決が言い渡された。「被告人を罰金20万円に処する」野澤晃一裁判長が主文を読み上げると、傍聴席を埋めた人たちから、失望と憤りの嘆息がいっせいに漏れた。

特別養護老人ホームで起きた入所者の急変・死亡...論説・視点(2019年06月06日)

-

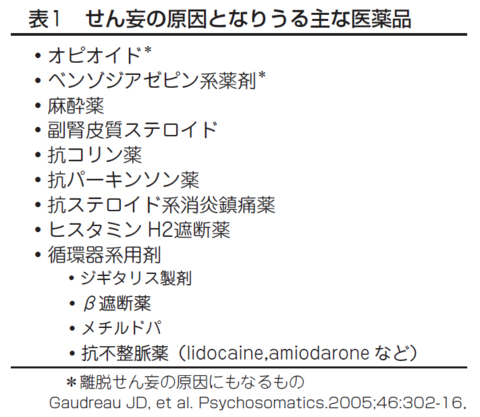

【視点】術後せん妄―その予防と対策平 俊浩(広島県/福山市民病院 精神科・精神腫瘍科)

社会の高齢化とともに、侵襲の高い手術の周術期をいかに安全に管理していくかが活発に議論されるようになっており、麻酔科と歯科口腔外科医師、薬剤師と手術室看護師が入院前から患者のリスク因子に対する介入を行う周術期管理チームが多くの病院に導入されるようになってきている。

当院ではせん妄の減...論説・視点(2019年06月05日)

【視点】術後せん妄―その予防と対策平 俊浩(広島県/福山市民病院 精神科・精神腫瘍科)

社会の高齢化とともに、侵襲の高い手術の周術期をいかに安全に管理していくかが活発に議論されるようになっており、麻酔科と歯科口腔外科医師、薬剤師と手術室看護師が入院前から患者のリスク因子に対する介入を行う周術期管理チームが多くの病院に導入されるようになってきている。

当院ではせん妄の減...論説・視点(2019年06月05日)

-

【視点】「我が事・丸ごと地域共生社会」と富山型デイサービス東京保険医協会 政策調査部長 須田 昭夫

▪ 人権としての生存権

近代市民革命によって市民が国家の主役となってから、国家が市民生活に干渉しないように憲法が作られた。その後、産業革命によって経済規模が拡大し、巨大資本が現れた結果、貧富の格差が拡大して、個人の努力だけでは解決しきれない状況が注目された。生きることもままならない状況を救済す...論説・視点(2019年05月30日)

-

【視点】マイナンバーカード、保険証利用の罠東京保険医協会副会長 吉田 章

マイナンバーカードの保険証利用を可能にする保険証のオンライン資格確認システムの導入と、このシステムに基づいた各種医療情報の集積・利用の計画が進められています。

Ⅰ オンライン資格確認システムの概要

このシステムの概要は以下の通りです。

①現在は世帯単位の保険証番号を個人単位化する。

②保...論説・視点(2019年05月23日)

-

【視点】県民投票に思う民主主義はたたかわないと勝ち取れない

沖縄県保険医協会 会長 仲里 尚実

昨年の県知事選に引き続き、今年2月の県民投票でも、全国の保険医協会の皆さんから多大な人的・物的なご援助をいただき心から感謝いたします。

正直に告白しますと、昨年「辺野古新基地建設(辺野古の海の埋め立て)の是非についての県民投票」が提起された時、私は「なぜ...論説・視点(2019年05月16日)

-

【視点】国際的な原発産業は凋落の一途

国際環境NGO FoE Japan(深草 亜悠美)

日立が英・原発輸出凍結を 正式決定

1月17日、日立製作所は臨時取締役会で、同社が英国・ウェールズで進めていた原発建設事業の凍結を決定した。日立の完全子会社ホライズン・ニュークリア・パワー社が、ウェールズ北部のアングルシー島に原発を2基建設する予定であった。

日立製作所は予てか...論説・視点(2019年03月14日)

【視点】国際的な原発産業は凋落の一途

国際環境NGO FoE Japan(深草 亜悠美)

日立が英・原発輸出凍結を 正式決定

1月17日、日立製作所は臨時取締役会で、同社が英国・ウェールズで進めていた原発建設事業の凍結を決定した。日立の完全子会社ホライズン・ニュークリア・パワー社が、ウェールズ北部のアングルシー島に原発を2基建設する予定であった。

日立製作所は予てか...論説・視点(2019年03月14日)

【視点】術後せん妄―その予防と対策平 俊浩(広島県/福山市民病院 精神科・精神腫瘍科) 社会の高齢化とともに、侵襲の高い手術の周術期をいかに安全に管理していくかが活発に議論されるようになっており、麻酔科と歯科口腔外科医師、薬剤師と手術室看護師が入院前から患者のリスク因子に対する介入を行う周術期管理チームが多くの病院に導入されるようになってきている。 当院ではせん妄の減...論説・視点(2019年06月05日)

【視点】国際的な原発産業は凋落の一途

国際環境NGO FoE Japan(深草 亜悠美)

日立が英・原発輸出凍結を 正式決定

1月17日、日立製作所は臨時取締役会で、同社が英国・ウェールズで進めていた原発建設事業の凍結を決定した。日立の完全子会社ホライズン・ニュークリア・パワー社が、ウェールズ北部のアングルシー島に原発を2基建設する予定であった。

日立製作所は予てか...論説・視点(2019年03月14日)

【視点】国際的な原発産業は凋落の一途

国際環境NGO FoE Japan(深草 亜悠美)

日立が英・原発輸出凍結を 正式決定

1月17日、日立製作所は臨時取締役会で、同社が英国・ウェールズで進めていた原発建設事業の凍結を決定した。日立の完全子会社ホライズン・ニュークリア・パワー社が、ウェールズ北部のアングルシー島に原発を2基建設する予定であった。

日立製作所は予てか...論説・視点(2019年03月14日)